«Tschüss Genderstern!»: Sprachwandel kann nicht von oben erzwungen werden. Gut, dass das Zürcher Stimmvolk nun ein Ausrufezeichen setzen kann

Viele empfinden geschlechtergerechte Sprache als elitär. Umso wichtiger ist deshalb eine Volksinitiative in der Stadt Zürich.

Die Sprache der Behörden sollte einfach, verständlich und vor allem breit akzeptiert sein.

Seit Wochen gibt es in der Schweiz – so scheint es – kaum ein dringlicheres Problem als die Frage, wie viele Geschlechter es gibt und wie diese adäquat adressiert werden sollen.

Spätestens seit dem wüsten Streit über einen mittlerweile abgesagten «Gender-Tag» an der Schule Stäfa am Zürichsee dreht die Debatte im roten, ungesunden Bereich.

Gestritten wird gehässig, vornehmlich virtuell, in den sozialen Netzwerken und Kommentarspalten der Online-Medien. Aber wie die offenbar handfesten Drohungen gegenüber den Stäfner Schulbehörden und eine Solidaritätsdemo für eine Vorlesestunde von Dragqueens in Oerlikon zeigen, nimmt die Gender-Kontroverse zunehmend Einzug in die reale Welt.

Eine Meinung zum Thema der Stunde hat jeder. Doch was man bis jetzt vermisst, und zwar schmerzlich, ist ein demokratisch legitimierter Entscheid. So wie es in der Schweiz von EU-Beitritt bis Hornkühen bei allen strittigen Themen üblich ist und in der Regel zur Versachlichung der Debatte beiträgt.

Einer SVP-Politikerin ist es zu verdanken, dass ein solcher Entscheid nun in Reichweite ist – zumindest in der Stadt Zürich. Die Kantonsrätin Susanne Brunner hat am Dienstag ihre Volksinitiative «Tschüss Genderstern!» eingereicht; sie wird von einem parteiübergreifenden Komitee unterstützt.

Von der Zeitgeistwelle überrollt

Gut, gibt es diese Initiative. Sie ermöglicht – wie es der Titel erahnen lässt – den schweizweit ersten Volksentscheid zur hoch umstrittenen Gendersprache. Sie ist als Reaktion auf ein neues Sprachreglement des rot-grünen Stadtrats zu verstehen, das der Verwaltung auferlegt wurde.

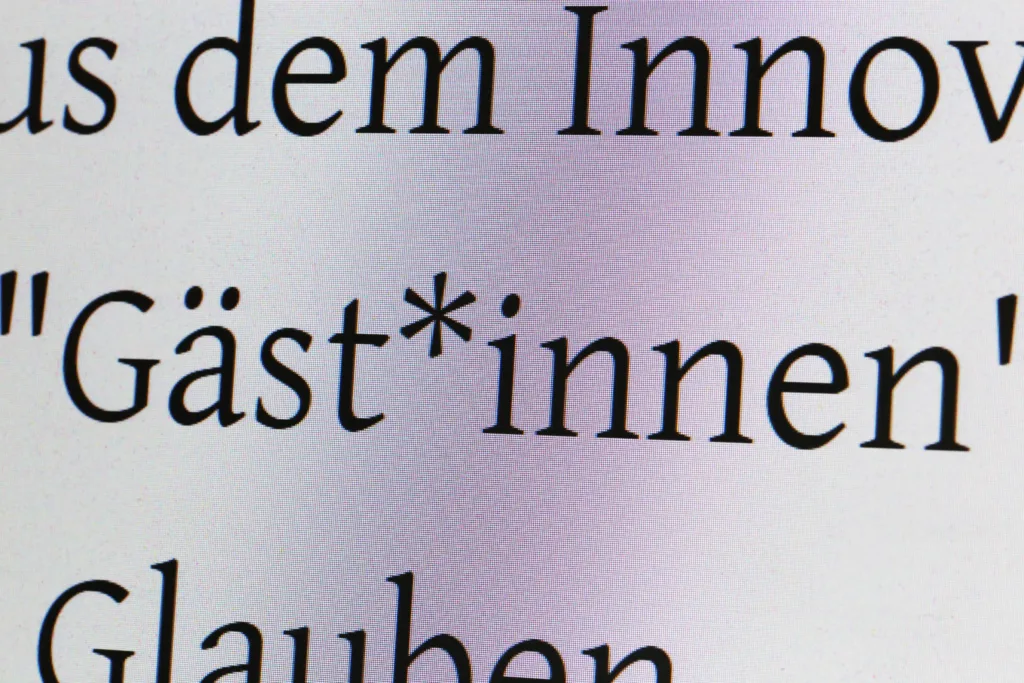

Seit letztem Sommer sind deren Verlautbarungen mit Gendersternchen versehen. So sucht die Stadtpolizei in ihren Meldungen etwa «Zeug*innen»; die Stadtpräsidentin Corine Mauch wendet sich an die lieben «Zürcher*innen». Erklärtes Ziel des Stadtrats ist es, in behördlichen Texten Personen aller Geschlechter sprachlich gleichberechtigt zu behandeln: also Frauen, Männer und non-binäre Personen. Letztere sollen «sprachlich sichtbarer» werden.

Brunners Initiative richtet sich gegen dieses Sprachdiktat von oben, das klar auch einen politischen Zweck verfolgt. Damit adressiert sie einen zentralen Punkt. Heute werden Gendersterne, -doppelpunkte und -Gaps von vielen als elitäre, künstliche Eingriffe in die Sprache wahrgenommen. Manche fühlen sich machtlos, ohne Mitsprache, von einer Zeitgeistwelle überrollt.

Dass sich die Zürcher Bevölkerung in dieser Frage nun erstmals direktdemokratisch äussern kann, ist deshalb sehr zu begrüssen und wird hoffentlich eine heilsame Wirkung haben. Zu den demokratischen Spielregeln gehört dann selbstverständlich auch, den Volksentscheid zu akzeptieren.

Aus liberaler Sicht unerfreulich ist, dass bei Annahme der Initiative eine Sprachregel in die Gemeindeordnung – die städtische Verfassung – geschrieben würde. Mit einem Verbot wird ein Gebot bekämpft. Das ist der nicht unwesentliche Schönheitsfehler dieser Vorlage, auch wenn sie durch das Vorpreschen des Stadtrats provoziert wurde.

Ein Schlusszeichen in dieser überdrehten Debatte

Befürworter des Gendersterns betonen, dass sich Sprache laufend verändere und man nicht an alten Zöpfen festhalten solle. Aber auch sie sollten einsehen, dass die Schreibweise der öffentlichen Hand einfach, verständlich und vor allem breit anerkannt sein sollte. Wandel kann nicht von oben verfügt werden, sondern muss von unten kommen – sonst fehlt die Akzeptanz.

Dass viele Leute mit der immer häufiger angewendeten Gendersprache nicht einverstanden sind, zeigen Umfragen regelmässig. So lehnen in einer repräsentativ gewichteten NZZ-Befragung zwei Drittel die Verwendung von Gendersternen oder anderen Sonderzeichen in öffentlichen Dokumenten ab. Nun folgt der Lackmustest an der Urne.

Wenn sogar die mehrheitlich linke Stadtbevölkerung in dieser Frage einen Kontrapunkt setzen würde, hätte das mutmasslich eine starke Wirkung. Es könnte in Zürich ein Ausrufe- oder noch besser ein Schlusszeichen in dieser überdrehten Debatte sein.